【最新】 過去問の勉強法とは? 社会福祉士国家試験 過去問勉強法を分かりやすく解説

ここでは、私が実際に実践した

「社会福祉士国家試験の過去問勉強法」をお伝えします。

(学習効果を必ず保障するものではありませんのでご了承下さい)

- 私のプロフィール

-

川口敏男(かわぐち としお) と申します。

福祉の現場で働きながら、

福祉系の国家資格を取得しました。

現在は、福祉系の国家資格に関する情報を日々配信しています!

【合格資格】

「社会福祉士」

「介護福祉士」

「精神保健福祉士」

「ケアマネジャー」合格証書 一覧

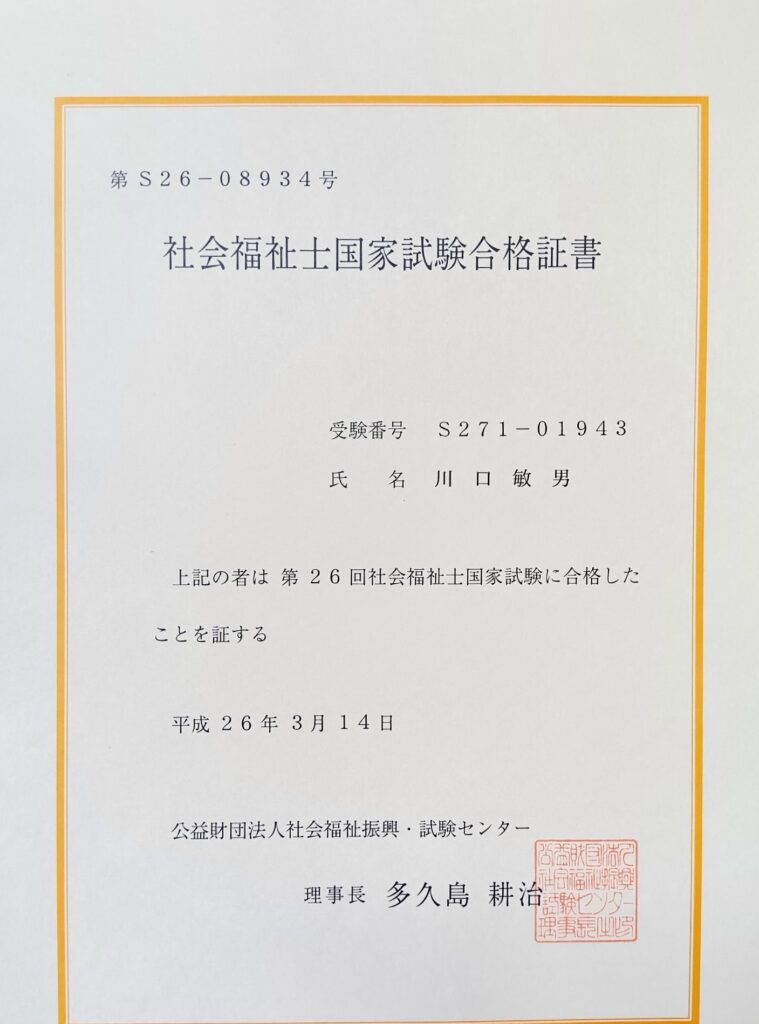

社会福祉士

社会福祉士の合格証書 第26回 社会福祉士国家試験の合格証書です。

一番最初に取った国家資格。

一番苦労しました。2回目で合格。共通科目 45点/83点

専門科目 41点/67点

総合得点 86点/150点

当時は1月下旬で、むっちゃ寒かったの覚えてます!(ホッカイロ べた張り)

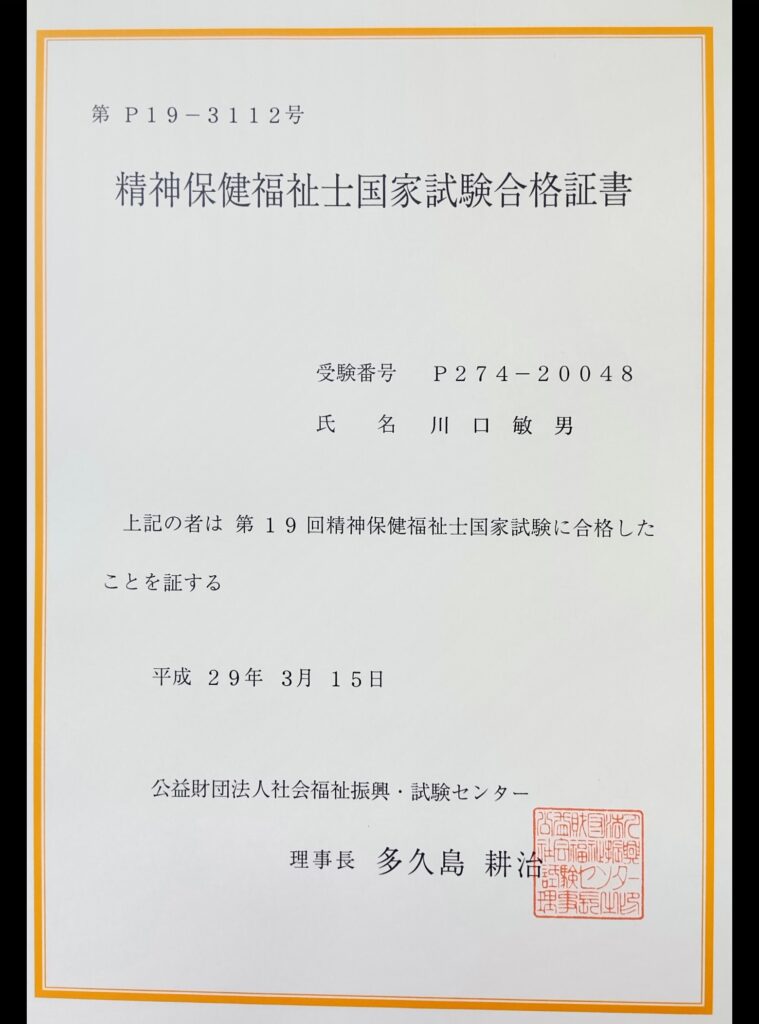

精神保健福祉士

精神保健福祉士の合格証書 第19回 精神保健福祉士国家試験の合格証書です。

共通科目 免除でした。

専門科目 44点/80点

総合得点 44点/80点

合格最低点で合格しました。

さらに、試験当日、会場で時計を忘れたのに気づいて、青ざめました。

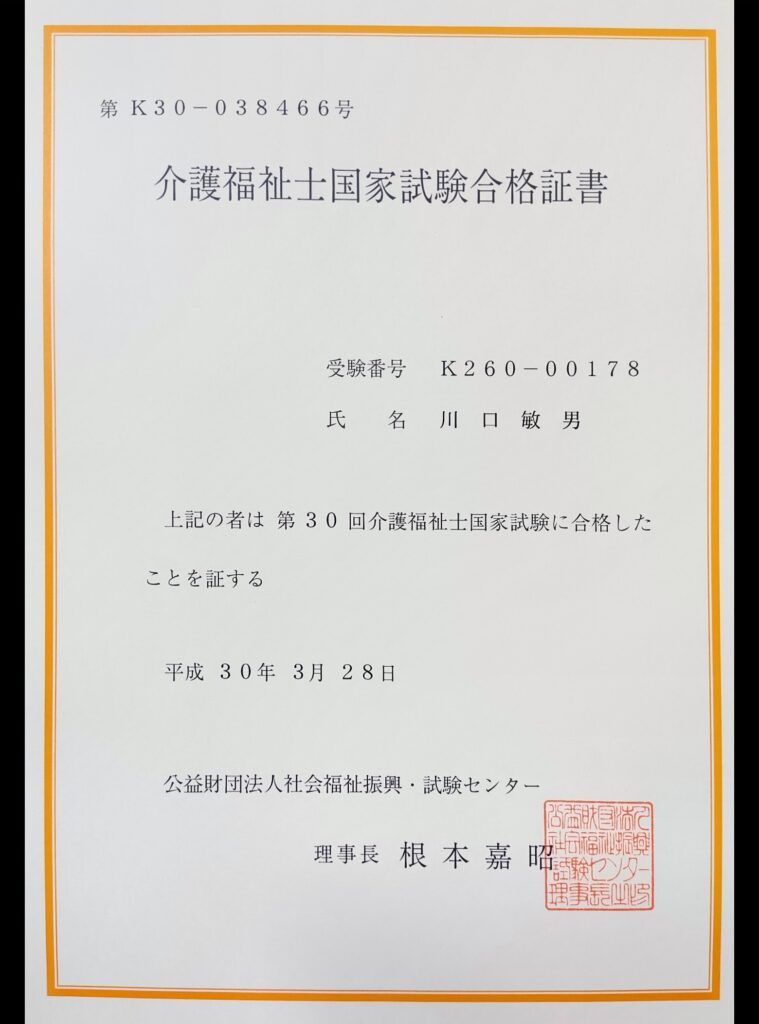

介護福祉士

介護福祉士の合格証書 第30回 介護福祉士国家試験の合格証書です。

総合得点 95点/125点

試験当日、乗る電車を間違えて、慌てて引き返しました。

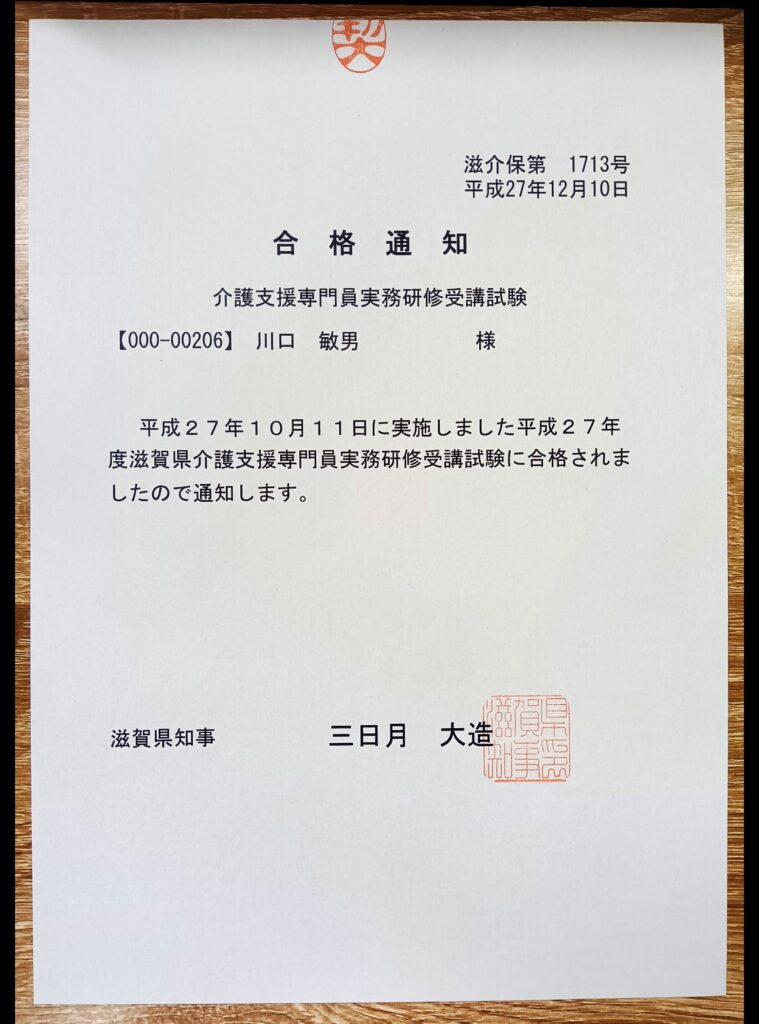

ケアマネジャー

ケアマネジャーの合格証書 第18回 介護支援専門員実務者受講試験の合格証書です。

介護支援分野 17点/25点

保健医療サービス分野 16点/20点

福祉サービス分野 14点/15点

総合得点 47点/60点

一回目の受験は、1点差で不合格になりました!

合格に近道はありません。

合格している方は、皆、自分なりに地道な努力を積み重ねて合格しています。

何かを始めるのに、年齢・性別、時期なども一切関係ありません。

あなたが「チャレンジする」と決めた日が、スタートの日です。

あなたの挑戦のヒントになれば幸いです。

ゆっくりご覧ください。

社会福祉士国家試験

過去問勉強法 5つのステップ

すべての試験は、過去問中心の勉強が基本です。

過去問をマスターすれば、必ず合格へ近づきます。

私が社会福祉士国家試験の時、過去問を具体的にどのように活用したのかを、これからお伝えします。

それでは、具体的に見て行きましょう。

STEP 1 過去問1回目

1回目の目的は、「全体を知る」ことです。

過去問から得られる情報はたくさんあります。

過去問から得られる情報

- 問題数

- 出題科目

- 出題実績

- よく出るキーワード

- 問題の問われ方

- 難易度

- 1問あたりにかけられる時間

- 解答方法 など

上記の情報を意識ながら、「問題を読んで、解説を読む」というオーソドックスなやり方でOKです。

1回目は、とりあえず3年分を解きましょう。

(始めは解けなくてOKです)

時間の無い方は2年分でもOKです。

また、意識してほしいのは、「時間をかけない」こと。

サッと読み込むイメージでOKです。

分からない問題が出ても、考えずに進めて下さい。

まずは、全体を知りましょう。

これで、過去問1回目はOKです。

STEP 2 過去問2回目

全体が把握できたら、過去問2回目の目的は、

「出題実績」と「よく出るキーワード」把握し、「学習の優先順位を知る」です。

出題基準はこちら(PDF)(公)社会福祉振興・試験センターHP

例えば、「地域福祉と包括的支援体制」では、出題実績として、出題範囲の中項目「地域福祉の推進主体」から毎年1問出題されています。

「よく出るキーワード」はその中でも、「社会福祉協議会」「民生委員」「共同募金」などがよく出題されていることが分かります。

「福祉における財源」からは「地方財政の状況」(地方財政白書)から、毎年1問出題されています。

よくでるキーワードは「民生費」が問われていることも分かります。

さらに、毎年出題されている項目は

「福祉計画の意義・目的と展開」からも毎年1問出題されています。

よくでるキーワードは「地域福祉計画」「地域福祉支援計画」などが出題されています。

「包括的支援体制」からも2年連続の出題実績があります。

よくでるキーワードとしては、「重層的支援体制整備事業」「地域共生社会の実現」などがキーワードになっています。

科目のタイトルにもなっているため、今後も出題される確率は高いです。

「ソーシャルワークの理論と方法」では、「ソーシャルワークの様々な実践モデルとアプローチ」から毎年出題されています。

よくでるキーワードは「生活モデル」「ストレングスモデル」「課題中心アプローチ」など実践モデルとアプローチの種類が毎年出題されています。

「刑事司法と福祉」では、更生保護制度の団体・専門職等の役割と連携から出題頻度が高いです。

よくでるキーワードとしては、「保護司」「更生保護女性会」「保護観察官」などがよく出題されています。

「権利擁護を支える法制度」では、「成年後見制度の概要」や「成年後見制度の最近の動向」から、毎年出題されています。

よくでるキーワードは、「後見の概要」、「補助の概要」、「成年後見制度利用促進法」、そして「意思決定支援」などがよく出題されています。

「社会保障」では、社会保障制度の体系が毎年出題されています。

よくでるキーワードとしては、「年金保険制度の概要」「労災保険制度と雇用保険制度の概要」が毎年出題されています。

このような形で実践していくと、「出題実績」と「よく出るキーワード」を把握することができます。

つまり、「出題実績」と「よく出るキーワード」から学習の優先順位を把握し、優先順位が高い項目から学習を開始する

これが、効果的な受験対策につながります。

STEP 3 過去問3回目

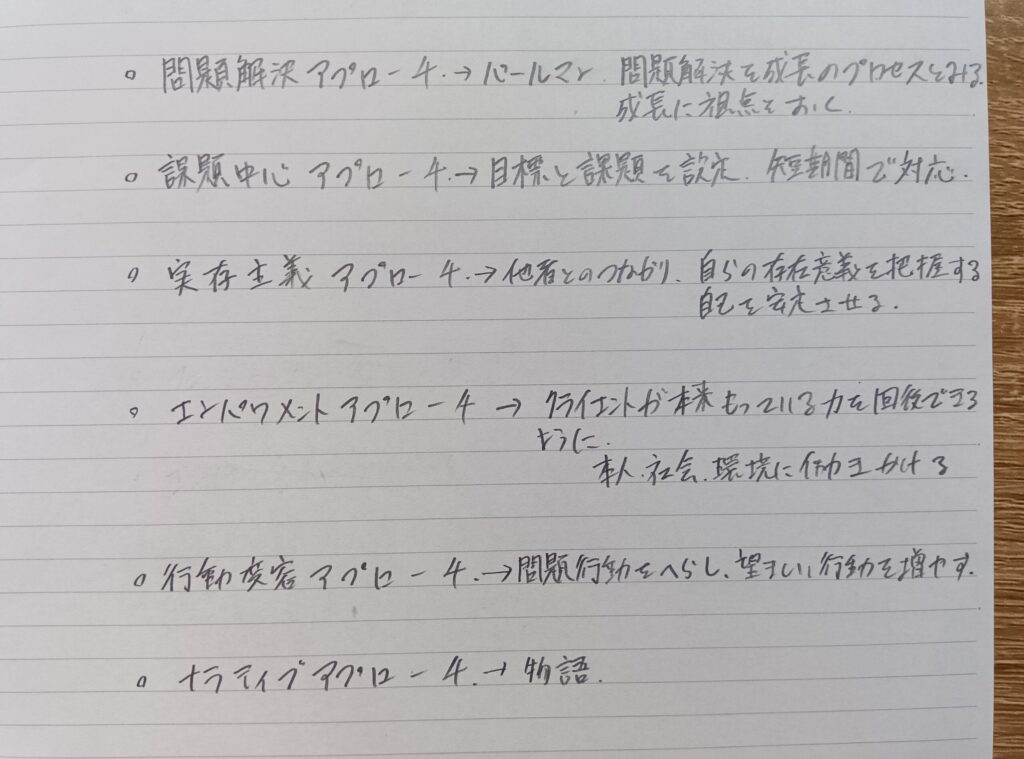

過去問3回目の目的は「情報を一元化する」です。

過去問2回目で、出題実績とよく出るキーワードが把握できたら、その情報を一元化していきます。

やり方はシンプルです。

「過去問をもう一度見ながら、一つの科目をA41枚~3枚程度によく出るキーワードを書き出します」

こんな簡単な感じでOKです↓(あくまで一例です)

これを実践すると、各科目の頻出キーワードが1枚~3枚程度で確認できる上、

短時間で復習できることになり、暗記にも絶大な効果を発揮します。

さらに、持ち運びも便利なので、スキマ時間の学習にも大きな効果を発揮します。

この効果は絶大でしたよ!

STEP 4 過去問4回目

過去問4回目のポイントは、

実際に過去問を「解説から問題」を解いていきます。

具体的には、下記の様に実践していきます。

- 解説から問題を解く

(STEP3を平行しながら解く) - 一つの肢ずつしっかりと解説を読み、その肢の問題を解く

- 3回繰り返す

解説から問題を解くと、しっかりインプットができる上に、解くスピードは速くなります。

これも当時、仕事をしながら勉強していた私にとって、最高の過去問のやり方でした。

シンプルに3回繰り返しました。

もし、本当に時間が無い方は、このSTEP4だけを徹底的にやっても効果はあります。

STEP 5 過去問5回目

最後のSTEPは、実際に本番のように問題から解くです。

(私は直前期にやりました)

ここまで過去問を繰り返すことが出来れば、試験の傾向や出題実績、よく出るキーワードなを把握できている状態であり、基礎的な知識もインプットも出来ているという状態になります。

もし、過去問を繰り返したが、知識がまだインプット出来ていないと感じる方は、STEP1に戻って、シンプルに実践して行きましょう。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。

「過去問の学習法」をまとめると下記になります。

合格に近道はありません。

合格している方は、皆、自分なりに地道な努力を積み重ねて合格しています。

何かを始めるのに、年齢・性別、時期なども一切関係ありません。

あなたが「チャレンジする」と決めた日が、スタートの日です。

頑張って行きましょう。

ありがとうございました。

あわせて読みたい 最新記事一覧

おすすめ勉強法